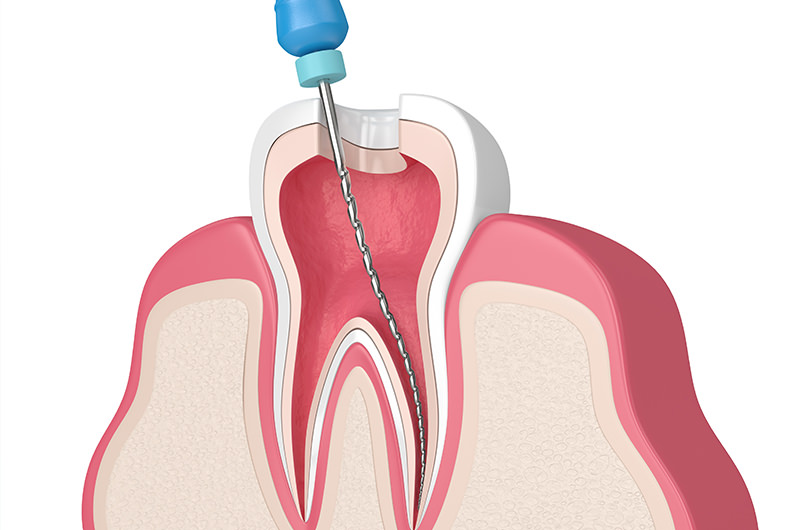

精密根管治療は、CT・マイクロスコープ・ニッケルチタンロータリーファイル・バイオセラミックセメントを使用し十分な時間をとって行う治療です。

歯の健康を守るために、また、全身への口腔内細菌の伝播を阻止するためにしっかりとした根管治療がとても重要になります。

神経を初めて取るような治療のときには根管内への細菌感染させないこと、2回目以降の根管治療や根の先に病変(骨が溶けているところがある)があるときには少ない回数で緊密に根管を封鎖することが必須です。

現在ではCTやマイクロスコープ、ニッケルチタンロータリーファイル、バイオセラミックセメント、ラバーダムを使用することでより精度の高い根管治療を行うことが可能になりました。

精密根管治療を受けていただく場合、十分な時間と世界基準の機材・材料を使っての治療を行います。

※税別

根管は細く複雑な構造をしているため、治療の成功率は80~90%程度の報告が多く、難症例ではさらに低くなります。治療の成功率は100%ではなく、治療後抜歯に至ることもあります。

ニッケルチタンファイル等の慎重に使用しておりますが、根管の形態によっては器具が破折し根の中に残ってしまうことがあります。破折した器具自体は有害な作用を及ぼすことはありません。破折器具の除去を試みますが、除去の難しい場合には無理に除去を行いません。

根管治療による刺激のため治療直後もしくは2日後ごろから歯茎の腫れや強い痛みが生じることがあります。鎮痛剤や抗生剤の服用が必要なこともあります。症状は数日で治ることが多いですが、強い症状が持続する場合はご連絡していただきます。

根管治療中に歯を残すことが難しい状態(歯の根の破折、根管内のパーフォレーションや大きな虫歯など)がマイクロスコープで確認された時は外科処置や抜歯などへ治療方針を変更する場合があります。

根管治療終了後、経過不良(痛みの継続や根尖性歯周炎の再発等)の場合、外科処置や抜歯せざるを得ないこともあります。